古代日本ゴッドツアー 3 八百万の神

今回の旅行でも、大事なキーワードになる「補陀落渡海」の話も、簡単に復習しておきましょう。

細かい話をすると、話が長くなりすぎるので、要点だけを書いておきます。

前回、シュメール文明の頃から、地球を支配していた宇宙人の一族である、「アヌンナキ」の話をしましたね。

その続きの話だと思ってください。

今から50万年前に、中近東を拠点に活躍していた、この家族は、父親の「アヌ王」、それから、二人の息子、「エンリル」と「エンキ」がいたという話をしましたね。

もう一人、娘がいたそうです。

その娘は、二人の兄弟の妹になるのですが、「ニンフルサグ」という名前だったそうです。

前回の繰り返しになりますが、「アヌ王」と「エンリル」は、ある時期から、地球の表の王様となって、地球の政治を治めるような仕事をしていたそうです。

一方の「エンキ」と「ニンフルサグ」は、裏の王様のようなかんじになって、アフリカで、遺伝子操作の実験に没頭して、たくさんの動物を創ったそうです。

その時に、人間も創ったそうです。

シュメール文明の粘土板に描かれている絵です。

左が、「ニンフルサグ」で、右が、「エンキ」です。

中央にあるのは、「生命の樹」だと言われています。

実は、このファミリーが、中近東に降り立つ前、もっと太古の時代に、「エンキ」と「ニンフルサグ」は、すでに、宇宙の根源からダイレクトに、やってきてたようなのです。

それは、実に720万年前の出来事だったそうです。

場所は、我が国である日本で、現在の丹後半島のあたりだったようです。

詳しいことは、思いっきり省きますが、この二人が、日本人の始祖でもあるのです。

「エンキ」=「イザナギ」

「ニンフルサグ」=「イザナミ」

魂のグループで分類すると、こうなるそうです。

日本人の始祖である、「イザナギ」と「イザナミ」の正体も、古代シュメール文明の「アヌンナキ」の一族だったようです。

一説によると、古代の日本は、ある期間、二つのグループが存在していたそうです。

ハッキリとした名前がついていたわけではありませんが、ここでは、わかりやすいように、「天照派」と「神武派」という名前で呼びますね。

結論だけ、先に言いますね。

「天照派」と「神武派」の二つのグループの構成は、こうなっていたようです。

〇「天照派」=「イザナギ(エンキの魂)」と「イザナミ(ニンフルサグの魂)」

「自由」と「知恵」と「愛」のグループ

〇「神武派」=「神武天皇(アヌ王&エンリルの魂)」

「平等」と「力」のグループ

太古の日本においては、「イザナギ」と「イザナミ」が、最初に日本の国造りをしたそうですが、これは、絶対平和主義のグループで、本当に「愛の存在」だったそうです。

それに対して、後から、日本の土地にやってきた、「神武天皇」は、大陸からやってきた渡来人や帰化人のグループと組んだ、「権力志向の存在」だったそうです。

そして、かなりの長期間にわたって、「神武派」が「天照派」を弾圧したり圧政下におくということを、続けていたそうです。

「愛の存在」である「イザナギ」と「イザナミ」は後に、38人の子供を生んだそうです。

この子孫が、日本の古代史において、とても重要な流れなのです。

38人は、その後に、たくさんの子孫を増やしたそうです。

この一族の直系である、長男と長女の子孫は、「大丹生・皇」の称号を名乗り、後に、「天皇家」になったそうです。

ある時期に、この子孫の一人が、「初代天照(アマテル)」を名乗ったそうです。

この頃から、「天皇」という称号が、生まれたそうです。

念のために書いておきますが、この天皇は、古事記などに登場する、「アマテラス」とは別人で、意味も違うそうです。

「古事記」は、後の天皇などが、かなり歴史を湾曲して書いているそうです。

しかし、私が、いろいろ調べたところでは、まったく関係ないわけでもなく、こういう名前が似ている人物やグループなどは、同じ魂の仲間だと思っています。

さて、「初代天照(アマテル)」の時代から、何百万年も経った後、新しい時代が始まったそうです。

その時代は、それまでの平和な時代ではなく、動乱の時代になったようです。

きっかけは、大和地方に、「神武天皇」がやってきたのが、始まりだったようです。

この天皇のグループは、権力志向だったようです。

「神武天皇」は、シュメール文明の神様の中では、「アヌ王」と「エンリル」の二人の魂が融合したような存在だったと、私は思っています。

「天照派」のグループは、「平和」が何よりも大切だと思っていて、「自由」や「知恵」、それから、「愛」のグループだったと思います。

そして後から、日本の歴史に登場した「神武天皇」が、「平等」を大切だと思っている神様だったようです。

さらに、「力」の崇拝者でもあったようです。

権力によって、人々を平等に統治するという考え方ですね。

これらの推測は、私個人の感覚的なもので、科学的な根拠があるわけではありありません。

また私は、どのグループがいいとか、悪いとかの判断は、やらないほうがいいというスタンスです。

国政というのは、世の中の状況によって、穏やかに統治したほうがいいこともあれば、多少は荒っぽく、人々を弾圧しなくては、治まらない時もあるからです。

この二つのグループを、さらに、わかりやすく表現すると、

〇「天照派」=「理想主義」

〇「神武派」=「現実主義」

こうなると思います。

現在の日本でも、これは、引き継がれていて、目まぐしく変化する国際情勢の中で、常に、「理想」と「現実」の問題で、政治は論争されますね。

具体的には、「平和憲法」と「自衛隊」の問題なのです。

これも、いろいろな見方ができるので、

「どの意見が正しいか?」

というのは、とても難しい問題なのです。

私が面白いと思ったのは、前述したように、「天照派」の人々は、古事記の「天照大神」とは、直接は関係ないのが、やはり、性格が似ているのです。

つまり、このグループは、

「絶対に戦わない」

という共通の姿勢があるのです。

古事記には、「アマテラス」が、弟の「スサノヲ」の乱暴ぶりに、腹を立てる場面がありますが、その怒り方が、ユニークなのです。

ご存知のように、天岩戸に隠れるのです。

要するに、「引きこもった」ということです。

本来の日本人の怒りの表現は、これなのです。

たとえば、江戸時代なども、「鎖国」をやっていますが、あれは、当時の日本人たちが、西洋人たちが、「大航海時代」などと言って、世界中を植民地化して、残酷で酷い行いをしているのを見て、怒ったのだと思います。

「あんな野蛮な人たちとは、お付き合いできません」

こう思って、国内に引きこもったのが、あの時代だったのだと思います。

おそらく、現代の日本でも、「ニート」や「引きこもり」をやっている若者は、世の中に対して、怒っているのだと思います。

生粋の日本人の怒りの表現は、「引きこもる」のです。

それに対して、「神武派」は怒ると、相手を殺したり、殴ったり、怒鳴ったり、場合によっては、戦争をしたりします。

怒りの表現の仕方が、ストレートで、わかりやすいのです。

この視点から見ると、現在の日本人にも、「天照派」と「神武派」の二つのタイプの日本人がいるような気がします。

現代の日本の社会では、やはり、「天皇家」は、「天照派」だと思います。

そして、「内閣」に代表されるような政治家たちは、「神武派」が多いような気がします。

私は完全に、「天照派」ですね。

あなたは、どのタイプですか?(笑)

「天照派」の話を続けます。

ツインレイとして、丹後半島に生まれ、38名の子供を産んで育てた二人は、「初代」の「イザナギ&イザナミ」です。

それから、1500代も、この系統は続いたそうです。

それぞれの平均寿命も長く、3000歳くらいまで生きたそうです。

そして、最後である、1500代目の「イザナギ&イザナミ」の子供が、「天照派」の初代になる、「天照天皇(アマテルカミ尊)」という男性だったそうです。

繰り返しますが、「古事記」の話とは、別の話です。

それにしても、「神武派」の弾圧は、いろいろな理由から、徹底的に酷くやったようで、「天照派」のグループは、ある時期は、生きていくのに最低限必要な、土地や仕事も奪われて、「ホームレス」のような身分になってしまったそうです。

部落差別の問題も、このあたりの歴史も関係しているそうです。

古事記の「天照大神」に代表されるように、生粋の日本人というのは、本来、争ったり、喧嘩したりすることが、とても苦手な民族みたいです。

とても愛に満ちていて、平和が好きな民族なのです。

何かに腹を立てて、怒っても、相手に仕返ししたり、怒鳴ったりせずに、静かに、その場を立ち去ったり、無言になったり、無視するという態度をとります。

本当に頭にきた時も、天岩戸に隠れるように、「引きこもる」という行動で、抗議するのです。

何かに対する怒りが、頂点に達しても、頭にきた相手を、殺すのではなく、その怒りを、自分に向けたりして、自殺という抗議行動を選択する人も多いのです。

現代の日本において、多くの人々、特に感性が豊かで、敏感な若者たちが、引きこもったり、ニートになったり、登校拒否や出社拒否、それから、すぐに職場を辞めて、転職を繰り返したりするのも、静かな怒りの表現なのだと思います。

社会に対して、無言の抗議をしているのです。

ストレートな感情表現に慣れている大人たちは、これらの行動が、わかりません。

「どうして、学校に来なくなったんだろう?」

「どうして、入社したばかりの会社を、すぐに辞めたりするんだろう?」

「どうして、いつまでも親元にいて、社会に出て働かないんだろう?」

こう思っていると思います。

これが、彼らの怒りの表現の仕方なのです。

口に出して、反論したり、抗議したりしないのです。

「静かな怒り」

なのです。

これは、政府に対してもそうです。

あまりにも酷い政治をしても、生粋の日本人の多くは、大規模なデモなどの行動はしません。

ただ単に、

「投票に行かない」

という無言の抗議行動をします。

引きこもってしましまった人々が、世の中に出てくるようにするには、怒ってもダメだし、なだめたり、おだててもダメです。

「天照大神」を、天岩戸から出そうと思ったら、皆で、裸踊りをするくらいの宴会を、やらなくてはいけないのです。

つまり、

「ワクワクすること」

これが、世の中に、たくさん出てきた時に、引きこもっている人たちも、隙間から、外の世界を覗きこみ、岩戸から出たくなるのです。

「世の中は面白い! ワクワクすることで溢れている!」

私の旅行記は、一貫して、そう主張しているのです。

だから、天岩戸の中に、引きこもっているような人たちに、特に読んでいただきたいのです。

もう一度まとめますね。

「神武派」に代表される、「武闘派」、それから、「天照派」に代表される、「穏健派」、古代の日本には、この二つのグループが、存在していたようです。

「神武派」は、「天武天皇」などのように、名前に、「武」が入っている天皇が、多かったみたいです。

文字通り、イケイケの武闘派が多かったようです。

このグループは、前述したように、「イザナギ」と「イザナミ」の「38人の子供」の直系の子孫である、穏健派の「天照派」を弾圧していたようです。

「天照派」は、三重県いなべ市が拠点だったようですが、ここには、重要な神社が、二つあります。

一つ目は、「賀毛神社」です。

ここは、京都にある、「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」の元の神社だそうです。

「賀毛神社」=「元・上賀茂神社」

ということです。

二つ目は、ここからすぐ近くに、「鴨神社」という神社もあります。

ここは、京都の「下鴨神社(賀茂御祖神社)」の元の神社だそうです。

「鴨神社」=「元・下鴨神社」

だそうです。

この二つの神社には、「イザナギ」と「イザナミ」の38人の子供の長男と長女の名前、「別雷尊」と「玉依姫」の名前があるのが、興味深いです。

調べてみると、古代の日本は、最終的には、

「奈良」=「天照派」=「南朝」

「京都」=「神武派」=「北朝」

こうなったそうです。

そして、奈良を拠点にした、「天照派」が、リーダーとして選んだ天皇が、「後醍醐天皇」だったそうです。

「北朝」と「南朝」には、いろいろな複雑な流れがありますが、その根底には、この二つのグループがあったということがわかって、納得しました。

歴史に登場する、「空海」などは、この二つのグループの狭間で、苦しみながらも、「天照派」のグループをこっそりと助けていたようです。

「空海」は、うまく助けていたようです。

「天照派」の一部を四国に逃がして、四国八十ハ箇所に見張り番を置き、「神武派」から匿っていたそうです。

徳島県美馬市にある、「神明神社」です。

正式には、「磐境神明神社」 というそうです。

ここで、「天照派」の一部は、匿われていたそうです。

「いなべ」という土地から逃げてきた一族だったので、ここでは、「忌部(いんべ)」と呼ばれていたそうです。

神殿が、独特な形をしています。

「天照派」の子孫たちは、その後、日本史の中で、途中から入ってきた外来の宗教である、「仏教」を隠れ蓑に活用したようです。

たくさんの人々が、僧侶になり、お寺に身を隠していたようです。

ここで、これらの歴史を、さらに突っ込んで考えてみましょう。

こういう話を知ると、なんとなく、「神武派」が、極悪非道の存在に感じますが、物事には、いろいろな解釈ができます。

もしも、日本の国土に、穏やかなグループである、「天照派」だけが、住んでいたら、その後の大陸からやってきた、「元寇」などの襲来には、とても対抗できなかったと思います。

「神武派」は、まだ、弾圧したりしただけですが、もしも、「元」の軍隊が、日本を支配していたら、「天照派」は、拷問さたり、虐殺されていたかもしれません。

日本にも、「神武派」のような武闘派は、必要だったのです。

「ドラえもん」という漫画に、「ジャイアン」というガキ大将が出てきますが、たまに、隣町の不良グループがやってきたら、彼が、率先して、その不良グループから、「のび太」などの町のメンバーを、守ったりするシーンが出てきます。

「蛇の道は蛇」

「毒を以て毒を制す」

こういう諺もありますね。

「悪」に対抗できるのは、やはり、「悪」なのです。

だから、私の中では、

「神武派」=「ジャイアン」

「天照派」=「のび太」

こういう解釈になっています。(笑)

大学時代、心理学の教授から、面白い話を聴きました。

その教授が言っていました。

「人間というのは、競争をすればするほど、賢くなるし、強くなる。しかし、同時に、自分さえよければいいという、利己主義になり、人格が悪くなる。嫌な人間になるのです。一方、競争を全くやらないと、誰にでも好かれるような、愛情深い人格になりやすいです。いい人になるのです。しかし、同時に、いつまでたっても、賢くもならないし、強くもなれないのです」

「競争」と「知能」と「人格」は、こういう関係にあるということでした。

つまり、「神武派」は、競争が好きで、どんどん賢く強くなって、権力を握ったいったグループだったのだと思います。

一方の「天照派」は、競争が嫌いで、ひたすら皆と楽しく、幸せに暮らすことに、主眼を置いたグループだったのだと思います。

どちらも偏っていたのです。

英語の「ライバル」という単語は、「川」を意味する「リバー」と、語源的に似ているという話を、ある本で読んだことがあります。

つまり、人間というのは、大昔から、よく、川を挟んで、「A」という村と「B」という村に、分かれたのです。

その川を境にして、村や町が生まれて、お互いに、土地や農作物などの問題で争うことが、多かったのです。

「ライバル」という単語が、それほど、悪いニュアンスだけではないことからも、わかるように、こういう争いによって、お互いに、切磋琢磨して、文明を向上させてきた面もあります。

日本風にいうと、「好敵手」ですね。

お互いに、戦争することもあれば、協力して、お祭りをしたり、いろいろと複雑な人間模様が、多く生まれたのが、「川沿い」という土地なのです。

「競争」という行為自体は、中立なのです。

それが、ネガティブに表現されたものが、「戦争」であり、ポジティブに表現されたものが、「祭り」であったり、「オリンピック」などのスポーツの祭典だったりするのです。

ここからは、私の想像ですが、おそらく、「神武派」が、あまりにも酷い弾圧をしたので、さすがの「天照派」も、いろいろな対抗策を考えたと思います。

それは、時に、「働かない」というストライキだったり、究極の抗議行動として、「自害する」という人々も、たくさんでてきたのかもしれません。

考えてみれば、わかりますが、人々の上に立ち、威張りたい権力志向の人々も、下の人々がいるから、威張ることができるのです。

下の人々が、奴隷のように働いてくれないと、豊かな生活はできないのです。

そこで、ある時期に、

「まあまあ、そんなに怒るなよ。仲直りしようぜ。! そうだ! 一緒に、お祭りでもやらないか?」

「神武派」のグループが、「天照派」のグループに、こうやって、下手に出るという懐柔策を、提案したことがあったそうです。

そこで、「神武派」が、真っ先にやったのが、京都の町に、「賀毛神社」を真似て、「上賀茂神社」という神社を建てたそうです。

それから、「鴨神社」も真似て、「下鴨神社」という神社も建てたそうです。

そして、二つのグループの仲直りを兼ねて、盛大なお祭りをやったそうです。

それが、「葵祭」だったのです。

日本で最初の、全国的なお祭りだったそうです。

昔は、「祭り」といえば、「葵祭」のことを意味するくらい、「祭り」の代名詞になるくらいのイベントだったようです。

「向日葵(ひまわり)」という単語を見てもあわるように、「葵」には、本来、「ひまわり」の意味も含んでいたそうです。

つまり、

「向日葵」=「太陽」

ということです。

「葵祭」というのは、

「この世の中の全ての人々が、愛の光で、包まれますように…」

こういう願いを込めた儀式だったそうです。

数年前に京都に行った時、「上賀茂神社」の拝殿の前の「立砂」というのを見ました。

「盛砂」とも言うそうです。

「立つ」とは、「神様の出現」に由来する言葉らしいですね。

あとで知ったのですが、この二つのピラミッドは、「天照派」と「神武派」の二つのグループを表現しているそうです。

「これからは、二つのグループは協力して、仲よくやっていこう!」

ここで、そういう取り決めをしたのだそうです。

「神武派」と「天照派」が、京都の「葵祭」をキッカケに、急速に仲直りをしたのですが、しかし、いつの時代でも、どこの国でも、気が強い子供と気が弱い子供が、一緒に遊んだら、気が弱い方の子供は、毎回、ナメられて、イジメられ、不愉快な思いをするというのは、普遍の事実だと思います。

おそらく、穏健派の「天照派」の人々は、武闘派の「神武派」から、いろいろな圧力によって、精神的にも、肉体的にも、とても不自由な思いをしていたと思います。

そして、西日本を中心に、囲い込まれているような形になり、逃げ場のない状況で、閉塞状態になっていたと思います。

陸地は、おそらく、関所みたいな場所があり、要所には、見張りがいたと思います。

当時の東日本は、とても不便な場所だったし、大きな船を建造して、外国に逃げようと思っても、それもできなかったと思います。

「神武派」の天皇だった、「天武天皇」は特に酷い弾圧をして、「天照派」の人々には、

「土地をもってはいけない。職業についてもいけない。他の部族と結婚してもいけない」

こういう法律をつくり、乞食の立場に追いやったそうです。

それで仕方なく、お寺のお坊さんになって、そこで質素な生活を始めた人々も、多かったようです。

「イザナギ」と「イザナミ」の38人の子供の子孫たちは、そうやって虐げられた状況の中、心の優しい、何人かの権力者たちに助けられながら、少しづつ移動していったようです。

特に、前述の奈良県の吉野から、和歌山県の熊野の奥地に逃げていたようです。

「熊野」を旅していて感じたのは、「王子」という名前がつく神社が、たくさんあるということです。

一般的には、「王子」とは、「熊野権現の御子神」だと、考えられているようです。

昔から、不思議だったのですが、そもそも、どうして、「熊野」というのでしょうか?

この土地に、たくさんの「熊」が生息している「野山」というわけでも、なさそうです。

調べると、元々は、「熊」という文字は、「畏」だったそうです。

「畏れ多い」

という表現で使いますね。

つまり、「熊野」という土地は、「畏の」という意味で、

「畏れ多い神々の住む聖地」

という意味だそうです。

「王子神社」というのは、大阪あたりから始まり、和歌山県の熊野まで、北から南に、広く分布しています。

それらは、総称して、「熊野九十九王子(くまのくじゅうくおうじ)」と呼ばれていたそうです。

一般的には、「九十九」というのは実際の数ではなく、「数が多い」という意味で使われることが多いですね。

しかし、、実際、最盛期には、99ヵ所くらいの「王子」と呼ばれる土地があったそうです。

ここからは、私の想像です。

おそらく、このエリアには、38人の子孫の末裔がいたのだと思います。

そして、99人の王子、つまり、天皇家のリーダーが、99人住んでいたのだと思います。

99のグループに、分かれていたのだと思います。

しかし、よくよく考えてみてば面白い話です。

歴史上、いつの時代も、どこの国でも、「王様」は一人だけです。

そして、「王子様」も、数人くらいしかいなくて、「王様」の椅子を狙って、王子様同士で、喧嘩したり、戦争することになると、だいだい決まっています。

また、「王子」という単語も、日本的ではありません。

中国などの大陸での称号ですね。

おそらく、「天照派」の人々は、絶対平和主義だったから、そもそも争わなかったのだと思います。

そして、「王座を狙う」などという椅子取りゲームにも、興味がなかったのだと思います。

99人も王子様がいたのならば、それから先の時代に、少なくする方向ではなかったと思います。

もっと、もっと多くしようと思っていたと思います。

最終的には、99人どころか、999人、9999人、99999人…

こんなかんじで、日本全国、全ての人々が、「王子」の身分になるような国家を目指したのではないでしょうか?

つまり、現代の「国民主権」や「民主主義」を、この時代に、思い描いていたのではないでしょうか?

そして、そんな彼らが、夢を見て、最初に、実現させたのが、天下泰平だった、「江戸時代」だったのではないでしょうか?

現代は、いつでも美味しいものが、食べれれて、皆が、飛行機や新幹線で、いろいろなところに、旅行に行けますね。

まさに、「国民皆王子」の時代ですね。

この時代に、未来の「民主主義」を思い描いた、99人の王子たちのことを、イメージしていたら、目から涙が出てきました。

絶対平和主義で、他人への攻撃ができないために、弾圧されたり、冷や飯を食わされていた、「天照派」の人々は、西日本で閉塞状態になっていたようです。

陸地から、東日本を目指そうと思っても、要所には、関所のようなものがあり、見張り番がいたと思います。

そもそも、仮に、東日本に行っても、荒れた僻地だったので、そこでは、過酷な生活が待っていることは、明白だったと思います。

それでも、西日本に住んでいても、これから先、永遠に苦しい生活が続くのは、目に見えていました。

「よし! 凄い冒険になるかもしれないけど、東日本に移住して、新しい土地で、新しい時代を築いていこう!」

ある時、こう決意したのだと思います。

海から、東日本を目指そうと思っても、そんなに遠くまで行こうと思ったら、大きな船を造船しないといけなし、そんな技術もお金もなかったので、途方に暮れていたようです。

そんなとき、一人の救世主が現れます。

「聖徳太子」

この人物が、助けたのです。

聖徳太子の登場で、日本史の中で、最高にスリリングなドラマが、始まったのです。

救世主というのは、「天照派にとっての救世主」という意味です。

私は、「聖徳太子=キリスト説」を主張していますが、まさに、日本においては、聖徳太子が出現する前と後では、西洋での「紀元前(B.C)」と「紀元後(A.D)」に分かれるくらいの時代の大変化だったのです。

聖徳太子というのは、この大プロジェクトを実行するために、日本に誕生したのだと思います。

彼らにとっては、「西日本」は、まるで監獄にいるように、不自由な土地でした。

そこで、新天地の「東日本」への脱出を試みたのです。

よいよ、ここから、「プリズンブレイク」の古代日本版が、始まったのです!

熊野地方には、日本史における、最重要な寺があります。

「補陀落山寺」という小さなお寺です。

「世界遺産」でもある重要な場所です。

「補陀洛山寺」は「補陀落渡海(ふだらくとかい)」の出発点だったことで、知られているそうです。

私は、この渡海のことは、全く知りませんでした。

あるキッカケで知ったのです。

ネットで調べると、こういう説明が出てきます。

「補陀落」とはサンスクリット語の「ポタラカ」の音訳で、南方の彼方にある、観音菩薩の住まう浄土のことをいい、「華厳経」には、インドの南端にあると、説かれているそうです。

「観音信仰」の流布とともに、チベットや中国にも、「補陀落」は、想定されたようです。

チベットでは、ラサ北西に建つ、観音の化身、「ダライラマ」の宮殿を、「ポタラ(補陀落)宮」と呼び、中国では舟山諸島の2つの島を、「補陀落」としたようです。

日本においては、南の海の果てに、「補陀落浄土」はあるとされ、その南海の彼方の補陀落を目指して、船出することを「補陀落渡海」と言ったそうです。

そして、この信仰を広げたのが、前述した、聖徳太子だったのです。

日本国内の補陀落の霊場としては、那智の他に、高知の足摺岬、栃木の日光、山形の月山などがあったそうです。

記録に残された40件ほどの補陀落渡海のうち、半数以上が、この熊野那智で行われています。

熊野は、補陀落渡海の根本道場といってもよい場所だったようです。

聖徳太子の時代から、江戸時時代まで、これは行われていたそうです。

チベットの「ポタラ宮殿」とも関係してたのですね。

そういえば、チベットも絶対平和主義の人たちが多く、そのために迫害されていますね。

日本の「天照派」と、同じルーツだと思います。

「ポタラ宮殿」の地下は、地底王国の「シャンバラ」があると言われていますね。

「補陀落山寺」の本堂の中には、当時の様子を描いた絵もありました。

これもネットで調べると、こういう説明が出てきます。

那智の浜からは、25人の観音の信者が、補陀落を目指して船出したと伝えられています。

補陀洛山寺境内にある石碑に、それらの人々の名が刻まれています。

補陀落渡海の多くは11月、北風が吹く日の夕刻に行われたそうです。

渡海僧は当日、本尊の千手観音の前で、読経などの修法を行い、続いて隣の三所権現を拝し、それから船に乗りこんだとも伝わっています。

渡海僧は、30日分の食料と灯火のための油を載せて、小さな屋形船に乗りこんだそうです。

説明は、さらに続きます。

渡海僧が、船の屋形のなかに入りこむと、出て来られないように、扉には外から釘が、打ちつけられたそうです。

渡海船は、白綱で繋がれた伴船とともに、沖の綱切島あたりまで行くと、綱を切られ、あとは波間を漂い、風に流され、いずれ沈んでいったものと思われる。

渡海僧は、船が沈むまでの間、密閉された暗く狭い空間のなかで、かすかな灯火を頼りに、ただひたすらお経を読み、死後、観音浄土に生まれ変わることを願い、そして、船は沈み、入水往生を遂げたのでしょう。

船のしつらえや渡海の方法などは、時代により異なるのでしょうが、補陀落渡海とは、いわば生きながらの水葬であり、自らの心身、を南海にて観音に捧げる、捨身行だったのでした。

こう書かれています。

これが、一般的な認識です。

渡海僧が乗りこんだ船を復元したものが、境内にある建物のなかに展示されています。

奇妙な形をした小さな船です。

船の上には屋形が、作られています。

その屋形の前後左右を、4つの鳥居が囲んでいます。

人が、一人だけ入ることができる、テントのような小屋があり、ここに僧侶が一人だけ入り、外からは釘が打たれ、中から出られないようにしていたそうです。

もちろん、現在のようなスクリューなどはなく、櫂も帆もなかったそうです。

だから、一度、海に出たら、クラゲのように、ただ漂うだけだったのです。

さて、ここからが、いよいよ本番です!

「補陀落渡海」は、このように、昔も現在も、狂信的でカルトっぽい儀式だったと、世間一般では思われています。

しかし、よく考えてください。

こういう、「即身成仏」の行為をやる意味は、何なのでしょうか?

ましては、何のために、わざわざ、海の彼方に行って、死ぬ必要があったのでしょうか?

ただ死ぬだけのために、これをやっていたとしたら、ただの馬鹿だと思います。

勘の良い方は、もうわかりましたね。

そうです。

「西日本」から「東日本」への脱出が、真の目的だったのです!

「空と海の彼方の極楽浄土へ行くために、舟に乗って、太平洋の彼方に行き、そのまま、沈没して、海の藻屑となり、即身成仏する」

というのは、「神武派」たちのグループの目を、ごまかすための偽りの儀式だったのです!

本当のことは、隠されていました。

実際には、こうだったようです。

途中まで、付き添いの数隻の舟が、綱を引っ張り、途中の小島から、突き放したようです。

「よ~し! 行ってこ~い!」

こう叫んだかどうかは、わかりませんが、沖の向こうまで、その小舟を流したそうです。

すると、浜辺から4キロくらいの所に、当時から、「黒潮」が流れていたのです。

そして、うまく、「黒潮」の乗れば、それは、大きな河のような流れで、「東日本」まで、運んでくれたのです。

ちなみに、黒潮の最大流速は、最大で4ノット(約7.4km/h)にもなり、軽くジョギングしているくらいのスピードなので、1週間以内では、確実に、「東日本」にある、どこかの浜に漂着したと思います。

そして、当時から、忍者のような存在たちがいて、秘密裏に、いろいろな手配をして、「東日本」の浜に漂着したら、事前に、その場所に着いていた人々が、打たれていた釘を外し、中から、その僧侶を助けたのだと思います。

そして、その背後で、この秘密の脱出劇を、計画して動かしていたのが、「聖徳太子」のグループだったというわけです。

黒潮です。

「西日本」 ⇒ 「東日本」

これを繋ぐメインストリートが、海だったというのは驚きですね。

しかも、大きな船ではなく、「小舟」だったというのも、ビックリです。

私たちは、歴史においては、必ず、「民族大移動」という大人数でのイメージがありますが、それは大陸の話です。

聖書には、そう書かれていますが、日本では、全く状況が違い、秘密裏に、一人づつ、長い年月をかけての移動だったようです。

その期間、聖徳太子の時代から、江戸時代にかけて、なんと、1000年間くらい続いていたそうです!

これだけの長い年月をかけて、少しづつ、「天照派」の僧侶、つまり、本当の天皇家の一族を、東日本に逃がし、そこで、おそらく、現地の女性と結婚して、子孫を、広げていくという活動を、していたのだと思います。

目的は、「平和」と「愛」の遺伝子を、未来の日本に残すためです。

房総半島の痕跡です。

「補陀落渡海」の僧侶たちが、「西日本」から、「小舟」で辿り着いた場所に、行ってきました。

ここには、

「玉依姫という名前の神様が、陸に上がってきた場所」

という伝説が残っています。

場所は、千葉県の「九十九里浜」です。

もうわかりましたね。

「九十九人の王子のグループが辿り着いた浜」

こういう意味だったのです!

さらに、この「九十九里」という漢字を分解すると、

「九」+「十」+「九」+「十」+「口(くに)」+「土」

となり、意味は、

「三十八の国土」

という意味になります。

着く場所が、どうして港ではなく、ただのビーチだったのでしょうか?

砂浜だからいいのです。

砂浜だと、大きな船は接岸できません。

沖に錨を下ろして、小舟で来ることになります。

砂浜という地形は、小舟じゃないと上陸できないのです。

大きな船が接岸できる港だったら、すぐに追っ手に見つかってしまいます。

このプロジェクトは、秘密裏の脱出劇だったことを、忘れないでくださいね。

昔、ここで、「天照派」の僧侶が、「小舟」から仲間によって救助されて、上陸したと思ったら、大感動でした。

「浜鳥居」という名前だそうです。

「九十九里浜」に上陸した後、僧侶たちは、このルートを歩いたようです。

「浜鳥居」→「神洗神社」→「神埼神社」→「玉前神社」

大まかな地図です。

房総半島においては、「玉前神社」のあたりに、一旦、落ち着いたグループもいたようです。

あるグループは、ここを定住の地に決めたようです。

拝殿で参拝しました。

黒色は、珍しいと思います。

いろいろ考えたら、この色は、漆黒の闇、つまり、「宇宙」を表現していると思います。

そう思いながら、拝殿の屋根のあたりを見て、

「うわ~~!!」

と、大声で叫んでしまいました。

「宇宙の源」から、ツインレイである、「イザナギ」と「イザナミ」の魂が、最初は、「繭」のような形から、二つに分かれて、それから、二人の男女になる様子が描かれています。

大感動でした~!

やはり、ここは、「イザナギ」と「イザナミ」の子孫たちの拠点だったのです。

房総半島の南端、館山市には、「那古寺」というお寺があるのですが、ここの山号が、「補陀落山」なのです。

明らかに、和歌山県の「補陀落山寺」と関係ありますね。

ここにも行きました。

ここでも、たくさんの痕跡を見つけて、感動しました。

このように、特に、「東日本」の海岸沿いに、「補陀落渡海」を思わせる名前の寺や神社が、たくさんあるのです。

「補陀落渡海」ですが、「熊野」を中心にして、そこから、全国に小舟に乗って、「天照派」の多くの人々は、新天地を求めて亡命していたようです。

その中の一部は、西日本や九州、沖縄、場合によっては、朝鮮半島や中国にも、亡命していたようなのです。

「遣隋使船」や「遣唐使船」なども、それだった可能性があります。

つまり、「天照派」の日本人が、表向きは、海難事故に遭って海の藻屑となったという話にして、実際には、隋や唐で帰化人として、新生活を始めていたのかもしれません。

もしかしたら、遠くのヨーロッパまで行ったグループもあったのかもしれません。

だから、鎖国の時代に、日本にやってきた外国人の中には、先祖が日本人だった商人や宣教師もいたのかもしれません。

遠くの日本に、あれだけの距離を航海して来るというのは、よっぽどの理由じゃないと、できないと思います。

私には、彼らは、ただの金儲けや侵略目的だけじゃなかったような気がするのです。

私が調べたところ、関西地方に住んでいた、「天照派」の人々は、出雲地方にも拠点を移したグループが、一部いたようです。

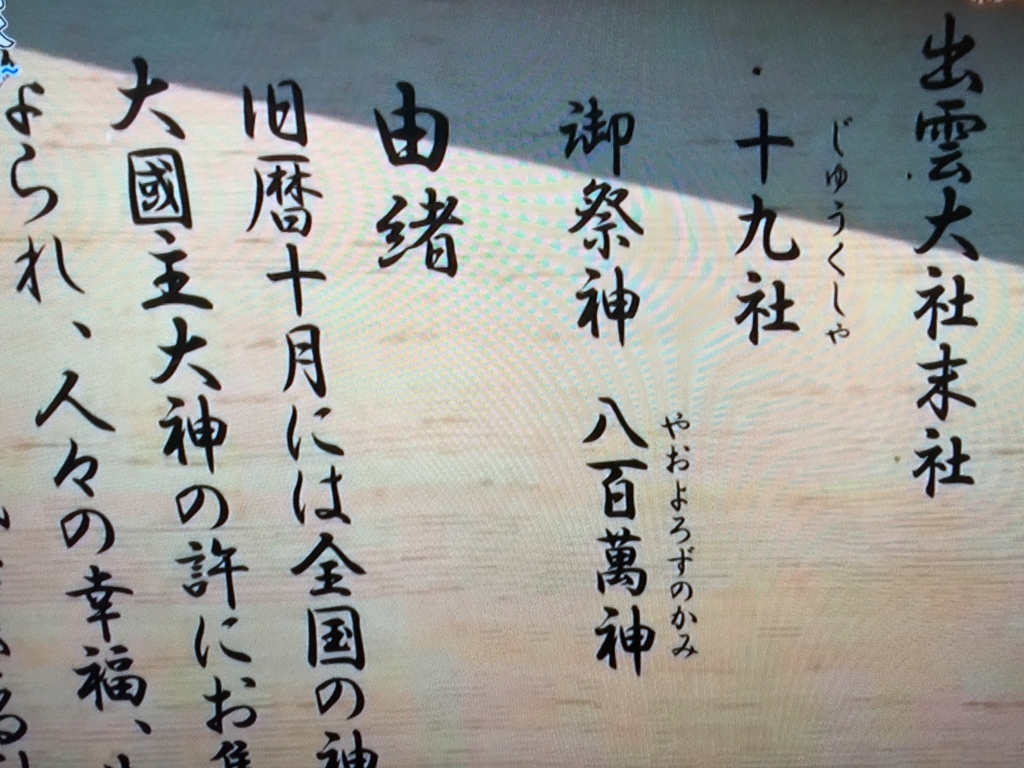

その痕跡が、現在でも「出雲大社」に残っています。

広い境内の中に、こういう細長い祠が、二つあることに気が付いた人も多いと思います。

ほとんど、何も書かれていません。

これは、東に「十九社」あり、西にも「十九社」あるそうです。

ハイ!

「イザナギ」と「イザナミ」の38人の子供たちですね。

日本の本当の天皇家ですね。

最近、「出雲大社」に行ったのですが、これを知って驚きました。

見てください。

「十九社」の御祭神が、「八百万萬神」と書かれています。

いわゆる、「八百万の神」ですね。

つまり、旧暦10月に、毎年、全国の八百万の神々が出雲の国に集まり、他の土地では、神様が留守になるので神無月で、出雲では神在月になるのですが、ここに集まる神々である、「八百万の神」の正体は、「イザナギ」と「イザナミ」の子供たち、38人のことだったということです。

「愛と平和」のグループですね。

このグループは、「補陀落渡海」をキッカケに、日本中に散らばり、その後、歴史の表舞台には出ませんが、裏から地味な活動を、続けていたようです。

現代でも、このグループが、「裏天皇」などと呼ばれていて、日本を陰で動かしているのだと思います。

次回から、いよいよ、新しい旅行記の話題を、少しづつ書いていきます。

お楽しみに!

☆ランキングにも、参加しています。

記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。

☆精神世界の面白いサイトが、たくさんあります。

http://airw.net/newage/rank.cgi?id=atlas

☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。

不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。

2001年6月から、アメリカで書き始めたものです。

ぜひ、遊びにいってみてくださいね。

http://www.tomaatlas.com/library.htm

☆メインサイトです。

http://www.tomaatlas.com

☆フェイスブックもやっています。

☆インスタグラムもやっています。

☆ツイッターもやっています。

☆私の著書、「地球を創った魔法使いたち」も、絶賛発売中です。

ぜひ読んでみたください!

http://www.tomaatlas.com/magicalearth.htm

☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。

http://triplehimawari.ocnk.net/