島原半島ワクワクツアー 7 八百万の神

最近、「友人」や「仲間」という言葉の意味や定義について考えています。

「これに当てはまる人たちは、自分にとって、どういう存在なんだろう?」

こう思うのです。

20代の頃、最初に入社した職場で、歳も同じくらいで、同じセクションだったこともあり、ほとんど毎日一緒にランチを食べていた友人がいました。

2年以上もの間、お昼時に一緒に、おしゃべりしていたのです。

しかし、私が当時から、不思議な出来事が好きで、UFOやバシャール、死後の世界、幽霊、ネッシーや雪男、超古代文明、それから、筋トレの話をしたいのに対して、その友人は、野球、サッカー、パチンコ、競馬、社内恋愛、車など、私が、全く興味のない話題をやるのです。

そこでお互いに、話が合わないことがわかったので、だんだん天気の話やニュースや仕事の内容など、当たり障りのない、無難で浅い話ばかりするようになったのです。

それでも、惰性でダラダラと、おしゃべりしていました。

とてもいい人だったのですが、あれ以来、まったく付き合いはありません。

今でも、もしも道端で会ったら、会釈してちょとだけ昔話をするかもしれませんが、数分の会話で終わりだと思います。

喧嘩もしなかったのですが、心が通い合うことが、まったく無かったのです。

こういう付き合いの人たちは、学生時代も、他の職場でも、たくさんいました。

結局、自分に合わなくて不本意な仕事を選び、毎日、適当な仕事をしていれば、周囲に集まってくる人たちも、そういう人たちになるのです。

自分が、本来の道から外れて、中途半端で適当な生き方をしていたら、そういう波長の人間関係を、無意識に構築してしまうということです。

一方、自分が本当にやりたい仕事を始めると、もちろん大変ですが、毎日ワクワクしながら、自分の魂を輝かせるので、同じようにワクワクしながら、輝いている人たちばかり、やってきます。

今回の島原半島の旅では、それを特に感じました。

会う人たちは、皆、初対面なのに、初めて会った感じがしないのです、わずか数時間で、家族や兄弟姉妹のように、仲よくなったのです。

そして、「心の交流」ができました。

「心の交流」というと、「本音で語りあう」ということです。

礼節やマナーを心掛けるという前提条件の下で、言いたいこと言い合う、本音トークができるのが、本当の意味での「友人」なんだと思います。

私だけでなく、たくさんの人たちが、今、これを心底求めていると思います。

世の中の人々は、皆、もう偽物には、ウンザリしているのです。

全てにおいて、本物をだけを追い求めているのが、現代なのです。

そして、商品でもサービスでも、人間関係でも、本物に触れると、魂の奥底から、喜びがこみ上げてくるのです。

前回の「補陀落渡海」の続きですが、「熊野」を中心にして、ここから、全国に小舟に乗って、「天照派」の人々は、新天地を求めて亡命していたようです。

その中の一部は、西日本や九州、沖縄、場合によっては、朝鮮半島や中国にも、亡命していたようなのです。

「遣隋使船」や「遣唐使船」なども、それだった可能性があります。

つまり、「天照派」の日本人が、表向きは、海難事故に遭って海の藻屑となったという話にして、実際には、隋や唐で帰化人として、新生活を始めていたのかもしれません。

もしかしたら、遠くのヨーロッパまで行ったグループもあったのかもしれません。

だから、鎖国の時代に、日本にやってきた外国人の中には、先祖が日本人だった商人や宣教師もいたのかもしれません。

遠くの日本に、あれだけの距離を航海して来るというのは、よっぽどの理由じゃないと、できないと思います。

私には、彼らは、ただの金儲けや侵略目的だけじゃなかったような気がするのです。

私が調べたところ、関西地方に住んでいた、「天照派」の人々は、出雲地方にも拠点を移したグループが、一部いたようです。

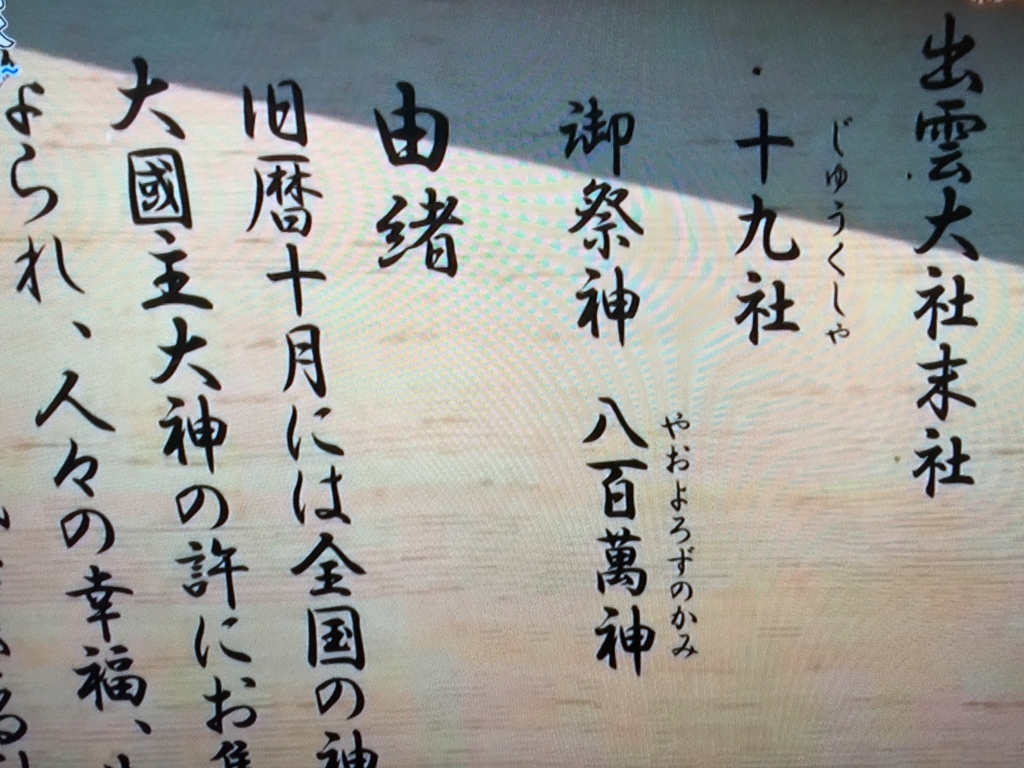

その痕跡が、現在でも「出雲大社」に残っています。

広い境内の中に、こういう細長い祠が、二つあることに気が付いた人も多いと思います。

ほとんど、何も書かれていません。

これは、東に「十九社」あり、西にも「十九社」あるそうです。

ハイ!

「イザナギ」と「イザナミ」の38人の子供たちですね。

日本の本当の天皇家ですね。

最近、「出雲大社」に行ったのですが、これを知って驚きました。

見てください。

「十九社」の御祭神が、「八百万萬神」と書かれています。

いわゆる、「八百万の神」ですね。

つまり、旧暦10月に、毎年、全国の八百万の神々が出雲の国に集まり、他の土地では、神様が留守になるので神無月で、出雲では神在月になるのですが、ここに集まる神々である、「八百万の神」の正体は、「イザナギ」と「イザナミ」の子供たち、38人のことだったということです。

「愛と平和」のグループですね。

どうやら、このグループが、九州地方にも移動したようなのです。

そして、そのグループの拠点が、「島原半島」だったようなのです。

だから、表向きは、「キリスト教徒」の姿をしていたのですが、おそらく、実際には、魂的には、「天照派」だったと思います。

つまり、「大丹生家」や「丹生家」であり、本物の「天皇家」です。

「補陀落渡海」に関わった人々であり、同時に、「シャンバラ」とも関係あったと思います。

だから、「島原(シマバラ)」=「シャンバラ」でもあったと思うのです。

旅行記に戻ります。

島原半島の旅でも、「補陀落渡海」の痕跡を、いくつも見つけました。

私たち一行は、タウリンさんの案内で、ある海岸に行きました。

これは、タウリンさんが発見した石碑です。

古代史において、新たな時代が始まるくらいの大発見です。

この砂浜は、古代において、「補陀落渡海」が、なんらかの方法で行われていた証拠です。

「従是南補陀境内」

こう書かれていますね。

「日本の南側において、補陀落渡海が行われていた土地」

こういうニュアンスなのかもしれませんね。

タウリンさんと記念撮影しました。

この石碑の近くには、小さな鳥居もありましたが、もしかしたら、そこが、「補陀落渡海」の小舟が、行き来していた所だったかもしれません。

そして、場所から推測して、おそらく、関西から「補陀落渡海」の小舟が流れ着いた場所というよりは、ここから小舟に乗って、コッソリと「隋」や「唐」に向かった所だったような気がします。

私たちは別の日に、「雲仙」にも行きました。

そして、「温泉神社」にも立ち寄りました。

拝殿で参拝しました。

こちらも、有名な「雲仙地獄めぐり」の場所です。

ここでは、昔、キリシタンたちが、拷問をされた所でもあるそそうです。

彼らにとっては、文字通り、「地獄」の場所だったと思います。

そんな歴史も、現在では跡形もなくなり、今は、のどかな温泉町になっています。

記念撮影しました。

「温泉神社」から歩いてちょっとの場所に、「満明寺」という寺があり、そこにも立ち寄りました。

狛犬の下には、「三つ巴」のシンボルがありました。

「天照派」の拠点だった証拠です。

「満」の文字の中に、「人」という文字が、二つあるのを、発見しました。

これは、「イザナギ」と「イザナミ」を表現していると思います。

「明」の文字は、「日」と「月」ですね。

この二つで行われる天体ショーは、「日食」ですね。

「太陽が隠れた後、また蘇る」

という意味で、やはり、「天照大御神」の「岩戸開き」を意味しています。

本堂の中には、「補陀落渡海」の小舟を思わせる木製の台のようなものが、置かれていました。

そして、見てください!

大感動しました。

本堂の前には、キッチリ、38人の石像が置かれていました。

ここにも、日本の神々のルーツである、「八百万の神」が、勢揃いしていたのです。

寺の奥には、「行基」の石像もありました。

このお坊さんも、「天照派」のグループだったと思います。

「行基」という名前には、「基」と「行」という文字が入っていますね。

もしかしたら、「基督(キリスト)の行いをした人」という意味かもしれませんね。

寺の前にも、石像がいくつか並んでしました。

よく見ると、後から、頭部がすげかえられている痕跡があります。

元の頭部の顔に、本当の「八百万の神」の顔が、刻まれていたのかもしれませんね。

どんな顔だったんだろう?

寺の横の空き地には、「相撲の土俵」のような跡がありました。

ここも、太古の時代、「人類創世」の舞台だったかもしれません。

また、これを見ていたら、UFOマニアの私は、

「もしかしたら、これも、ミステリーサークルで、たまにUFOが発着している所なのかな?」

こう思って、ワクワクしてきました。

次回に続きます。

☆ランキングにも、参加しています。

記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。

☆精神世界の面白いサイトが、たくさんあります。

http://airw.net/newage/rank.cgi?id=atlas

☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。

不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。

2001年6月から、アメリカで書き始めたものです。

ぜひ、遊びにいってみてくださいね。

http://www.tomaatlas.com/library.htm

☆メインサイトです。

http://www.tomaatlas.com

☆フェイスブックもやっています。

☆インスタグラムもやっています。

☆ツイッターもやっています。

☆私の著書、「地球を創った魔法使いたち」も、絶賛発売中です。

ぜひ読んでみたください!

http://www.tomaatlas.com/magicalearth.htm

☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。

http://triplehimawari.ocnk.net/