琵琶湖ミラクルツアー 5 都

最初に問題です。

日本の中心は、どこでしょうか?

東京でしょうか?

京都でしょうか?

兵庫県明石市でしょうか?

富士山でしょうか?

フォッサマグナでしょうか?

九州でしょうか?

この一番大切なことを、知っている人は、あまりいません。

その答えは、学校で教えない、裏の古代史にあるからです。

答えは、最後のほうに書きますね。

まずは、このまま読み進めていってください。

ここで、また復習しておきましょう。

「イザナギ」と「イザナミ」の話です。

縄文土器や縄文土偶の7割以上の模様が、この二柱を表現しているそうです。

縄文時代には、この二人の兄妹が、日本人に、とても愛され、親しまれていたということです。

たとえば、この模様は、ある学者が比較言語学用いて、分析したところ、「イザナギ」と「イザナミ」の精子と卵子、つまり、遺伝子が結合したという意味だということを、突き止めたそうです。

「伊弉諾尊」と「伊弉冉尊」

この二柱の前で、執り行う結婚式が、「神前結婚式」なので、どれだけ深く、日本人と関わっているのか、わかると思います。

こういう本質的なことは、あまり知られていませんね。

ご存知のように、この二人は、「国生み」にも関わっています。

この二人の兄妹が、日本の国土も創ったのです。

シュメールの神話では、「エンキ」と「ニンフルサグ」ですが、日本神話では、「伊弉諾尊」と「伊弉冉尊」になります。

「日本」も「日本人」も、二人が創ったのです。

「日本人の始祖」なのです。

日本中に、この二人を表現していると思われる石像が、たくさんありますね。

私たちにとって、最も大切な人は、両親ですね。

この世界に誕生させてくれた、恩人だからです。

その両親にとって、最も大切な人は、その祖父母たちです。

こうやって、先祖を遡っていくと、最終的には、始祖である、「イザナギ」と「イザナミ」に辿り着くのです。

だから、この二人が活動していた土地が、「日本の中心」になるのです。

これが、まずヒントです。

あるチャネリング情報によりますと、宇宙には、生命を創る元のエネルギーのようなものがあり、それは、「丹(に)」と呼ばれているそうです。

太陽で創られ、「植物」と「動物」と「人間」の三つの生命の元になっているそうです。

そして、宇宙空間にあり、目に見ない、「障壁賀」という、宇宙の子宮のような所があり、ここに、「生(しょう)」と呼ばれる別のエネルギーのようなものが、充満しているそうなのですが、ここで、二つが合体するそうです。

そして、「丹生(にしょう)」というエネルギーが、生まれるそうです。

「丹(に)」+「生(しょう)」=「丹生(にしょう)」

「丹生」とは、「丹生遺伝子」の意味で、生命そのものを表現するのだそうです。

このエネルギーが生まれた後、宇宙の子宮である、「障壁賀」の中では、「植物」、「動物」、「人間」の三つに、区分けされるそうです。

太古の大昔、最初に、「植物の丹生」が、地球に降り立ち、次に、「動物の丹生」が、最後に、「人間の丹生」が、降り立ったそうです。

三つとも、月を経由して、地球に来たそうです。

最初に、「植物の丹生」が降り立ったのが、現在の日本の京都府与謝郡峰山町にある、「藤社(ふじこそ)神社」だそうです。

それから、「動物の丹生」が降り立ったのが、同じく京都府与謝郡峰山町の「比沼麻奈為(ひぬまない)神社」だそうです。

太古の昔は、「与謝郡」と「与謝の海」を合わせた場所を、「与謝津(よさかい)」と言って、ここだけが、地球上で唯一、生命を導き、育てることが許されていた場所だったそうです。

そもそも、「丹波」のように、「丹」がつく土地は、

「丹(に)の波動を出している土地」

という意味なのだそうです。

凄い土地だったのですね~!

さて、肝心の「人間の丹生」が降り立った場所ですが、それが、現在の「籠神社」の奥宮である、「眞名井神社」なのだそうです。

720万年前の話だそうです。

最初の「人間の丹生」は、「零迦児(むかご)」として、風にふかれながら、ふらふらと漂い、この土地に、ふわりと舞い降りたそうです。

それは、なんと、松の木の上にあった、「コウノトリ」の巣に、スッポリと入ったのだそうです。

私は、これは偶然ではなく、神々の演出だったのだと思います。

それから、その、「零迦児」は、巣と一緒に海に落ちて、しばらく与謝海を漂ったそうです。

その時に、何度も何度も、脱皮を繰り返して、だんだん人間の姿になっていったそうです。

その間、ずーっと、「コウノトリ」の群れが、外洋に流されないように、見守っていたそうです。

昔から、世界中に、

「コウノトリが、赤ん坊を運んでくる」

という話がありますが、これが由来だそうです。

「舞鶴」という地名も、元々は、

「コウノトリが、舞い戻った」

ということから、できた名前だそうです。

おそらく、この「零迦児の入った巣」を、海に漂っている途中で、危なくて見てられなくなり、口で咥えて、舞鶴の地へ運んだのだと思います。

最終的には、「零迦児の入った巣」は、舞鶴の「丹生川」の入江の辺に辿り着き、山羊の乳を与えられながら、洞窟の中で動物たちに見守られながら、育ったそうです。

この「零迦児(むかご)」は、「双子の魂」だったそうです。

今風の表現だと、アニメの「君の名は。」でも使われた、「ツインレイ」ですね。

この二人が、純粋な日本人の始祖になるのです。

「イザナギ」と「イザナミ」なのです。

二人は、月を経由してやってきて、「匏(ひさご)」、つまり、「瓢箪(ひょうたん)」に似た、「繭(まゆ)」のような姿の生物として、成長したようです。

それからも、何度か脱皮を繰り返して、人間として成長したそうです。

「瓢箪(ひょうたん)から駒」

という表現の語源は、このあたりに由来しているそうです。

この二人ですが、最初の頃は、中近東にあった、「エデンの園」に住んでいた、もう一組の人祖である、「アダム」と「イブ」のように、周囲には植物と動物以外には誰もいないという環境で、二人っきりの童児と童女として、寄り添いながら、生きていったそうです。

小鳥たちや小動物たちしか、遊び相手はいなかったのです。

密生した桧の樹が、音を出して、きしみながら発火した時に、それを見て、火の起こし方を学び、魚や肉も、生よりも、火で焼いたほうが、美味しく食べれれることを知ったそうです。

それから、火の傍にあった粘土が、形をつくっているのを見て、素焼きをつくることも、学んだそうです。

ある日のこと、小鳥やリスが、交尾をしているのを見て、童女の方が、顔を赤らめたそうです。

それから、童女は童児に、

「これからは、寝屋を別にしましょう」

と言ったそうです。

お互いに、異性を意識するようになったということです。

童児も、それに同意して、それがきっかけで、二人は別々の場所で暮らすことになったそうです。

童女のほうは、自分の発言を後に、凄く後悔して、自分を責め続けたそうです。

しかし、永遠の別れというわけでもなく、二人の約束は、

「ある程度の年齢になったら、また再会しよう!」

というものだったそうです。

現在の福井県小浜市にある、遠敷川の「鵜瀬」で、二人は一旦、涙の別れをしたそうです。

童女のほうは、その後、滋賀県の琵琶湖にある、「竹生島」で初潮を迎えたそうです。

後世、成人した女性を守る、「弁天様」は、ここから発生しているそうです。

そういえば、多くの祠は、池の中にあったり、赤い鳥居や赤い祠、赤い橋などですね。

あれは、童女(イザナミ)が、琵琶湖に囲まれた竹生島で、赤い血を流したことが、始まりだそうです。

それから、童女は、滋賀県犬上郡多賀町のあたりで、しばらく暮らしたそうです。

「多賀大社」の近くだったそうです。

そこで、麻の皮が丈夫なことを知って、そこで、自分の身体を保護する麻衣を編み出し、それを身に纏ったそうです。

これが、人類の衣服の始まりだそうです。

西洋の「アダム」と「イブ」が、「イチジクの葉っぱ」で性器を隠した話よりも、より高度ですね。(笑)

「イザナミ」は、その後は、三重県の員弁、それから、三重県の麻生田でも、3年間ほど生活していたそうです。

ここでは、ひたすら麻織物を織っていたそうです。

それから、「イザナギ」と再会を約束していた場所、現在の伊勢市宮後町にある、「伊勢神宮」の外宮の別宮、「月夜見宮」に行ったそうです。

そこで、二人は、お互いに成長した姿で、久しぶりの再会をしたそうです。

そして、ここで、結婚式を挙げたそうです。

これが、人類初の結婚式、つまり、人祖の結婚式になったそうです。

そこでは、「イザナミ」が麻生田で織った「白妙」を二人とも纏って、誓いの言葉を神に述べたそうです。

「絶対に争ったり、殺し合ったりせずに、助け合います」

というのが、その誓いの言葉だったそうです。

現在でも、天皇が結婚する時にやる、「大嘗神祇祭」という儀式では、これをやるそうです。

「イザナギ」と「イザナミ」は、結婚したあと、滋賀県に向かったそうですが、その滋賀への旅の途中、現在の三重県いなべ市にある、「饗庭神社」で、人類初となる、最初の妊娠に気がついたそうです。

それから、イザナミは、自分が子供の頃に住んでいた滋賀県犬上郡多賀町のあたりが、とても気に入っていたので、そこでの定住を決めたようです。

二人は老化もせず、若い身体のまま、数千年生きたそうです。

そして、その間に、子供を、たくさん産んだようなのです。

子供たちは、男女合わせて、38人いたそうです。

こういう石仏の群れも、日本中に、たくさんありますが、この38人の子供たちを、表現しているのかもしれません。

38人の子供たちが、ある程度育ち、それから、その38人も、たくさんの子供を産み、大勢の子孫に恵まれたそうです。

それで、ある程度落ち着いた頃を見計らって、二人は、元来た天に戻ることにしたそうです。

その場所は、滋賀県米原市にある、「醒ヶ井」という所にある、「武奈山」と「比婆山」を、二人のお墓に決めたそうです。

この二つの山は、距離にして、3キロくらい離れているそうです。

最初に、「イザナギ」が、「武奈山」の頂上にある墓に入り、肉体はそこに埋めたようです。

それから、本質である霊体は、

プシュー!

と、天高く飛びあがり、そのまま、「金星」に向かって、天に飛んでいったそうです。

しばらくして、今度は、「イザナミ」が、「比婆山」の頂上にある墓に入り、肉体は、そこに埋めたようです。

それからまた、霊体が、

プシュー!

と、「イザナギ」の後を追うように、同じく、「金星」の方角に飛んで行ったそうです。

「イザナギ」と「イザナミ」の二人が、まだ地上に住んでいた頃、神に呼ばれて、38人の子供たちを連れて、「霊仙山」に行ったそうです。

この山は、滋賀県犬上郡多賀町と米原市にまたがる、鈴鹿山脈の最北に位置する、標高1094メートルの山です。

その山頂では、38人が、全員で輪になり、「イザナギ」と「イザナミ」は、それぞれの子供たちに、順序よく1人ひとりに、天に向かって、大きな声で、違う発声をさせたそうです。

すると、天からは、一言ずつ違った霊言が、返ってきたそうです。

38人の子供たちの声、それに合わせた、それぞれに違う霊言、合計76の言霊が、この時に生まれたそうです。

本来は、この76の言霊があれば、人間は争ったり、喧嘩したりしないのだそうです。

それが、いつの間にか、50音の音に削られて、それから、さらに現在では、世界中の国で、26音のアルファベットが使われるようになってしまったそうです。

音や文字が少なくなるほど、人間は、表現の幅が狭くなり、自分の意思や気持ちが、うまく伝わらなくなるのです。

そして、その伝えられない部分を補おうとして、暴力をふるったり、怒鳴ったりして、喧嘩になるのです。

「76の言霊」が、元々の神言葉だったということです。

「76」という数字は、「仏教」においても特別な数字で、一説によると、「七六(なむ)」という言葉でも、表現されるそうです。

「南無(なむ)」の意味には、これも含まれるそうです。

「南無阿弥陀仏」

「南無妙法蓮華経」

こういう言葉を、聞いたことがあると思います。

古代の言葉の意味は、こうやって、さりげなく、いろいろな所に隠されているのですね。

38人の子供たちは、それそれ、男子が19人、女子が19人で、それぞれ、カップルになり、結婚して世帯をもったそうです。

19組のカップルができたそうなのです。

その中でも、最初の長男と長女のカップルは、別格の扱いになったそうです。

この夫婦は、「大丹生・皇(おにゅうけ・すめら)」という名前が付けられ、後に、この子孫が、「天皇家」の家系になったそうです。

他の18組の夫婦は、「丹生家(にゅうけ)」となり、「天皇家」を補佐するグループになったそうです。

まとめると、「38人の子供」の中で、長男と長女の2人は、「天皇家」になり、残りの36人は、「補佐の役割」になったということです。

日本の学校の義務教育において、一学級のクラスの人数は、だいたい40人前後が多いですね。

現在は、わかりませんが、私の学生時代は、そうでした。

この数字の根拠は、

「日本人の始祖である、イザナギとイザナミの神々でも、38人までしか、目が届かなかった」

ということなんじゃないかな?

この話を、友人のはるなさんにしたら、

「じゃあ、太古の時代の最初の学校が、この家族だったんですね~! 担任と副担任が、イザナギとイザナミ、それから、学級委員長と副委員長が、長男と長女で、あとの36人が、普通のクラスメイトという構成だったのですね~!」

と言われました。

そこで、私が、

「なるほど… 日本で最初の学校は、この一族だったのか~ だったら、日本初の青空学級でもあるな~」

こう言ったら、はるなさんが喜んで、それを絵に描いてくれました。

この絵です。

ほのぼのしていて、いいですね~

これが、「日本人の原点」だと思います。

幅広い表現のできる、76の言霊を発し、決して争ったり喧嘩したりしないで、個性豊かで、平和な一族だったのです。

この最初の日本人の数を表現している、「三十八」という数字は、実はとても特別な数字であり、日本の古代史の中で、様々な形で暗号として隠されて、伝えられてきたようです。

たとえば、後世になって、人がたくさん集まる場所は、「都」と呼ばれるようになるのですが、この名前には、

「三(み)」+「八(や)」+「子(こ)」=「都(みやこ)」

という意味が隠されてたそうです。

「38人の子供が、最初に住んでいた土地」

というのが、「都」の隠された意味だったのです。

「京都」は、もちろんのこと、「東京都」、「宮城」、「三ノ宮」、「都城」、「宮古市」、「宮古島」などですね。

「みやこ」の音が入る地名は、全部、この38人の子供に関係ある土地なのかもしれません。

そういえば、女性の「子宮」も、「子」と「みや」ですから、「38人の子供」という意味ですね。

この後、この38人の子供たちと子孫は、滋賀県の多賀大社の辺り、「栗栖」の里から、三重県いなべ市の「麻生田」に引っ越して、三代に渡り、ここに滞在したそうです。

「神様の大御心を、一日でも早く頂戴したい」

という願いを込めて、「意思呉(いしくれ)」という名前を、「麻生田」の近くの土地に、付けたそうです。

それが、現在の「石榑(いしくれ)」という土地名だそうです。

このようにして、「いなべ市大安町石榑」という土地が、日本初の「都」になったそうです。

そして、その「都」をつくった、最初の親である、「イザナギ」と「イザナミ」のお墓が、滋賀県米原市の「武奈山」と「比婆山」にあるのです。

だから、「都の元都」に当たる土地、「都の中の都」は、「米原」だということです。

では、冒頭の問題の答えです。

日本の中心は、「滋賀県米原市」なのです。

理由は、日本人の始祖である、「イザナギ」と「イザナミ」のお墓がある聖地だからです。

私は、最近まで、人祖である「イザナギ」と「イザナミ」のお墓があったことすら、知りませんでした。

本当の古代史というのは、本当に巧妙に隠されてきたのですね。

私の友人たちに訊いても、知っている人は、とても少なかったです。

「家相」などを見るときに、「丑寅」の方向、すなわち、「東北」を「鬼門」にしたり、「未申」の方向、すなわち、「南西」を「裏鬼門」として、トイレなどを配置しないように工夫したり、お祓いしたりしますね。

これは、元々は、この「イザナミ」と「イザナミ」の二人の墓、つまり、「人祖の墓」を、「貴門」と呼び、ここを日本の基準点にしたことから、始まっているのだそうです。

数年前に、この墓の話を知ったので、この二人の墓まで、行ってみることにしました。

しかし、途中から、道が狭くなり、時間も夕方になっていたので、途中で行くのを諦めました。

この写真は、「比婆山」にある、「イザナミ」の墓を目指した時に、諦めて引き返した時の写真です。

私の服を夕日がオレンジ色に染めているのが、わかりますね。

後から、詳しい人から、教えていただいたのですが、この先は、ヒルやマムシなども生息していて、とても危険だそうです。

また、四輪駆動の車じゃないと登れない坂道もあり、素人が行けるような所ではないそうです。

たしかに、ここから先は、大変そうでした。

私たち一行は、この日、この山の頂上に行くのは、諦めたのですが、山から下りてきたら、道路も走っていて、橋が架かっている、素敵な神社を見つけました。

後から知ったのですが、この神社の拝殿が、「イザナギ」と「イザナミ」の二人の墓を向いていて、山の頂上まで行かなくても、ここから参拝できるようになっているとのことでした。

「調宮(ととのみや)神社」という名前で、多賀大社の御旅所として、知られているそうです。

「人祖」の墓に手を合わせることができる、素晴らしい神社です。

拝殿の奥のほうに、巨石がありました。

記念撮影しました。

話を続けます。

38人の子供たちの痕跡は、日本中に、いくつも残っています。

裏の日本史において、重要な一族に、「秦氏」がいます。

「平安京」のオーナーでもあったし、現代でも、「富士山」は、日本の国土でもありますが、実は、この一族の私有地らしいです。

「浅間神社」などを始め、日本中の大半の神社は、この一族が創建したそうです。

実質的に、日本のオーナーかもしれません。

「秦」の文字を分解すると、

「三」+「十」+「八」+「ノ」+「人」

になります。

これは、

「三十八ノ人」

になるのです。

つまり、

「38人の子供」

という意味だったのです。

「秦氏」=「38人の子供の子孫」

だということです。

他にも、「八幡神社」という名前の神社もありますね。

ご存知のように、どこにでもある、ありふれた神社です。

「八幡」という文字を、分解してみてください。

「山」+「十」+「八」+「ノ」+「米」+「口」

これを、さらに読み解くと、

「山(三)」+「十」+「八」+「ノ」+「光」+「国」

つまり、

「三十八の光の国」

これが、「八幡」の意味だったのです。

つまり、

「八幡」=「38人の子供が創った光の国」

だということです。

他にも、日本の大半の神社には、「杉」の木が生えていますね。

「杉」という文字を、分解してみてみました。

「三」+「十」+「八」

そうです!

「三十八」

だったのです。

さりげない暗号として、ほとんどの神社には、「三十八」の数字が刻み込まれているのです。

「神社という場所は、38人の子供の土地だった所」

こう言っているのです。

他にも、琵琶湖の周辺には、これらの痕跡が、たくさん残っています。

たとえば、福井県福井市には、「三十八社町」という町があります。

この町も、ある時期において、「38人の子供」が拠点にしていた所です。

つまり、太古の時代における、日本の都の一つだということです。

滋賀県の「石山寺」です。

実は、この境内にも、「三十八社」の文字の書かれた鳥居があります。

だから、ここも、38人の子供たちの拠点だった所なのです。

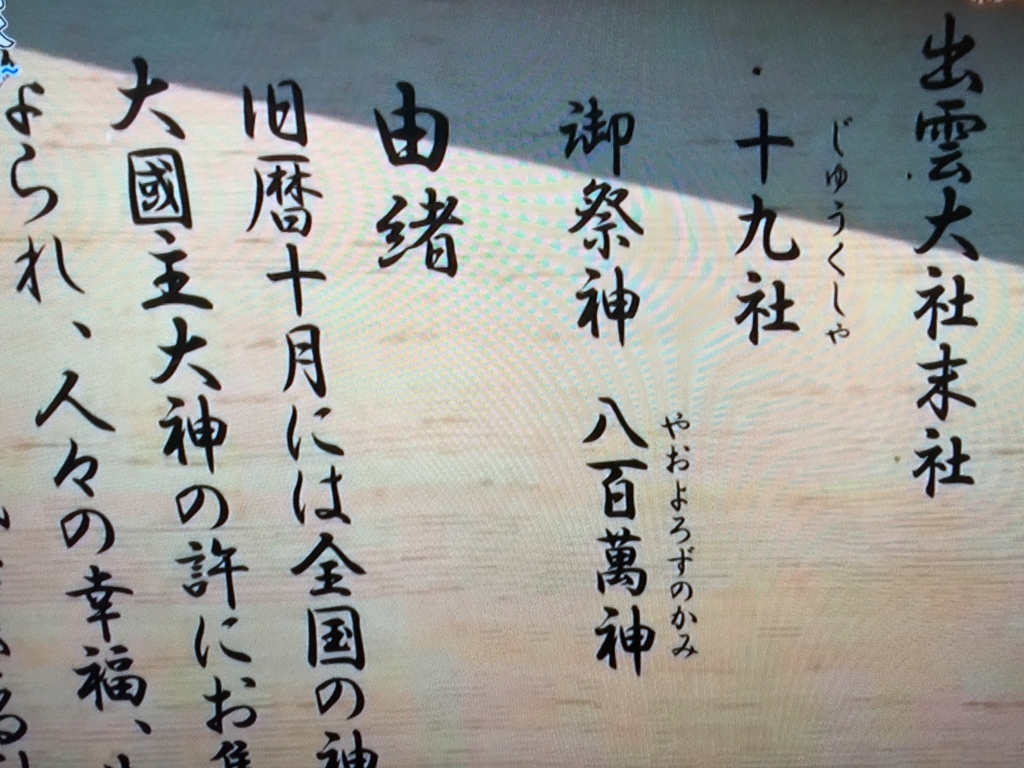

彼らの痕跡は、他にも、「出雲大社」にも残っています。

広い境内の中に、こういう細長い祠が、二つあることに気が付いた人も多いと思います。

ほとんど、何も書かれていません。

これは、東に「十九社」あり、西にも「十九社」あるそうです。

「イザナギ」と「イザナミ」の38人の子供たちですね。

日本の本当の天皇家です。

去年、「出雲大社」に行ったのですが、これを知って驚きました。

見てください。

「十九社」の御祭神が、「八百万萬神」と書かれています。

「八百万の神」ですね。

つまり、旧暦10月に、毎年、全国の八百万の神々が出雲の国に集まり、他の土地では、神様が留守になるので神無月で、出雲では神在月になるのですが、ここに集まる神々である、「八百万の神」の正体は、「イザナギ」と「イザナミ」の子供たち、38人のことだったということです。

「八百万の神」=「38人の子供たち」

具体的には、こうなるのです。

38人の子供たちは、その後に、たくさんの子孫を増やしたそうです。

その後の話は、とても複雑なので、全部は書けません。

いろいろな出来事があったようですが、ここでは、思いっきり単純化して書きますね。

この一族の直系である、長男と長女の子孫は、「大丹生・皇」になり、「天皇家」になった話をしましたが、ある時期に、この子孫の一人が、「初代天照(アマテル)」を名乗ったそうです。

この頃から、「天皇」という称号が生まれたそうです。

念のために書いておきますが、この天皇は、古事記などに登場する、「アマテラス」とは別人で、意味も違うそうです。

「古事記」は、後の天皇などが、かなり歴史を湾曲して書いているそうです。

しかし、私が、いろいろ調べたところでは、まったく関係ないわけでもなく、こういう名前が似ている人物やグループなどは、同じ魂の仲間だと思っています。

このグループは、ある期間、現在の三重県いなべ市のあたりを、拠点にしていたようです。

さて、「初代天照(アマテル)」の時代から、何百万年も経った後、新しい時代が始まったそうです。

その時代は、それまでの平和な時代ではなく、動乱の時代になったようです。

きっかけは、大和地方に、「神武天皇」がやってきたのが、始まりだったようです。

この天皇のグループは、権力志向だったようです。

何度か書いているように、「神武天皇」は、シュメール文明の神様の中では、「アヌ王」の生まれ変わりだと、私は思っています。

ここでは、「38人の子供」の子孫を、仮に、「天照派」と呼ぶことにします。

このグループは、「平和」が何よりも大切だと思っていて、「自由」や「知恵」、それから、「愛」のグループだったと思います。

そして、後から、日本の歴史に登場した「神武天皇」が、「アヌ王」で、「平等」を大切だと思っている神様だったようです。

さらに、「力」の崇拝者でもあったようです。

権力によって、人々を、平等に統治するという考え方ですね。

これらの推測は、私個人の感覚的なもので、科学的な根拠があるわけではありありません。

わかりやすくまとめます。

〇「天照派」=「イザナギ」と「イザナミ」

「自由」、「知恵」、「愛」のグループ

〇「神武派」=「神武天皇」

「平等」、「力」のグループ

私は、どのグループがいいとか、悪いとかの判断は、やらないほうがいいというスタンスです。

国政というのは、世の中の状況によって、穏やかに統治したほうがいいこともあれば、多少は荒っぽく、人々を弾圧しなくては、治まらない時もあるからです。

この二つのグループを、さらに、わかりやすく表現すると、

〇「天照派」=「理想主義」

〇「神武派」=「現実主義」

こうなると思います。

現在の日本でも、これは、引き継がれていて、目まぐしく変化する国際情勢の中で、常に、「理想」と「現実」の問題で、政治は論争されますね。

具体的には、「平和憲法」と「自衛隊」の問題なのです。

これも、いろいろな見方ができるので、

「どの意見が正しいか?」

というのは、とても難しい問題なのです。

私が面白いと思ったのは、「天照派」の人々は、古事記の「天照大神」とは、直接は関係ないと思いますが、やはり、性格が似ているのです。

つまり、このグループは、

「絶対に戦わない」

という共通の姿勢があるのです。

古事記には、「アマテラス」が、弟の「スサノヲ」の乱暴ぶりに、腹を立てる場面がありますが、その怒り方が、ユニークなのです。

ご存知のように、天岩戸に隠れるのです。

要するに、「引きこもった」ということです。

本来の日本人の怒りの表現は、これなのです。

たとえば、江戸時代なども、「鎖国」をやっていますが、あれは、当時の日本人たちが、西洋人たちが、「大航海時代」などと言って、世界中を植民地化して、残酷で酷い行いをしているのを見て、怒ったのだと思います。

「あんな野蛮な人たちとは、お付き合いできません」

こう思って、国内に引きこもったのが、あの時代だったのだと思います。

おそらく、現代の日本でも、「ニート」や「引きこもり」をやっている若者は、世の中に対して、怒っているのだと思います。

生粋の日本人の怒りの表現は、「引きこもる」のです。(笑)

それに対して、「神武派」は怒ると、相手を殺したり、殴ったり、怒鳴ったり、場合によっては、戦争をしたりします。

怒りの表現の仕方が、ストレートで、わかりやすいのです。

この視点から見ると、現在の日本人にも、「天照派」と「神武派」の二つのタイプの日本人がいるような気がします。

現代の日本の社会では、やはり、「天皇家」は、「天照派」だと思います。

そして、「内閣」に代表されるような政治家たちは、「神武派」が多いような気がします。

私は、完全に、「天照派」ですね。

あなたは、どのタイプですか?(笑)

「天照派」の話を続けます。

ツインレイとして、丹後半島に生まれ、38名の子供を産んで育てた二人は、「初代」の「イザナギ&イザナミ」です。

それから、1500代も、この系統は続いたそうです。

そして、最後である、1500代目の「イザナギ&イザナミ」の子供が、「天照派」の初代になる、「天照天皇(アマテルカミ尊)」という男性だったそうです。

繰り返しますが、「古事記」の話とは別の話です。

そして、その弟が、「速素佐之男尊(ハヤスサノオウ尊)」という男性だったそうです。

当時、兄の「天照天皇(アマテルカミ尊)」の拠点は、「伊雑宮」だったそうです。

そして、弟の「速素佐之男尊(ハヤスサノオウ尊)」の拠点は、愛知県名古屋市の「洲崎神社」だったそうです。

この二人の兄弟は、ある時、岐阜県大垣市のあたりにある、「金生山」の鉱石の権利をめぐって、争っていたそうです。

そして、一触即発の大戦争になろうとした時に、その間に入って、仲介役をしたのが、「猿田彦命」だったそうです。

ちなみに、「猿田彦命=キリスト」です。

一説によると、「猿」は、元々は、「申」の文字で、これは、「神」の意味だそうです。

「猿田彦命」が、二人の兄弟を和解させた場所は、当時の北伊勢国桑名郡多度邑の小山だったそうです。

それにしても、「神武派」の弾圧は、いろいろな理由から、徹底的に酷くやったようで、「天照派」のグループは、ある時期は、生きていくのに最低限必要な、土地や仕事も奪われて、「ホームレス」のような身分になってしまったそうです。

部落差別の問題も、このあたりの歴史も関係しているそうです。

もう少し、「天皇家」の始祖である、「天照派」のグループの話を書きますね。

古事記の「天照大神」に代表されるように、生粋の日本人というのは、本来、争ったり、喧嘩したりすることが、とても苦手な民族みたいです。

とても愛に満ちていて、平和が好きな民族なのです。

何かに腹を立てて怒っても、相手に仕返ししたり、怒鳴ったりせずに、静かにその場を立ち去ったり、無言になったり、無視するという態度をとります。

本当に頭にきた時も、天岩戸に隠れるように、「引きこもる」という行動で抗議するのです。

何かに対する怒りが、頂点に達しても、頭にきた相手を殺すのではなく、その怒りを、自分に向けたりして、自殺という抗議行動を選択する人も多いのです。

現代の日本において、多くの人々、特に感性が豊かで、敏感な若者たちが引きこもったり、ニートになったり、登校拒否や出社拒否、それから、すぐに職場を辞めて、転職を繰り返したりするのも、静かな怒りの表現なのだと思います。

社会に対して、無言の抗議をしているのです。

ストレートな感情表現に慣れている大人たちは、これらの行動が、わかりません。

「どうして、学校に来なくなったんだろう?」

「どうして、入社したばかりの会社を、すぐに辞めたりするんだろう?」

「どうして、いつまでも親元にいて、社会に出て働かないんだろう?」

こう思っていると思います。

これが、彼らの怒りの表現の仕方なのです。

口に出して反論したり、抗議したりしないのです。

「静かな怒り」

なのです。

これは、政府に対してもそうです。

あまりにも酷い政治をしても、生粋の日本人の多くは、大規模なデモなどの行動はしません。

ただ単に、

「投票に行かない」

という無言の抗議行動をします。

引きこもってしましまった人々が、世の中に出てくるようにするには、怒ってもダメだし、なだめたり、おだててもダメです。

「天照大神」を、天岩戸から出そうと思ったら、皆で、裸踊りをするくらいの宴会を、やらなくてはいけないのです。

つまり、

「ワクワクすること」

これが、世の中に、たくさん出てきた時に、引きこもっている人たちも、隙間から、外の世界を覗きこみ、岩戸から出たくなるのです。

「世の中は面白い! ワクワクすることで溢れている!」

私の旅行記は、一貫して、そう主張しているのです。

だから、天岩戸の中に、引きこもっているような人たちに、特に読んでいただきたいのです。

繰り返しになりますが、「神武派」に代表される、「武闘派」、それから、「天照派」に代表される、「穏健派」、古代の日本には、この二つのグループが、存在していたようです。

「神武派」は、「天武天皇」などのように、名前に、「武」が入っている天皇が、多かったみたいです。

文字通り、イケイケの武闘派が多かったようです。

このグループは、前述したように、「イザナギ」と「イザナミ」の「38人の子供」の直系の子孫である、穏健派の「天照派」を弾圧していたようです。

「天照派」は、ある時期、三重県いなべ市が拠点だったようですが、ここには重要な神社が、二つあります。

一つ目は、「賀毛神社」です。

ここは、現在、京都にある、「上賀茂神社(賀茂別雷神社)」の元の神社だそうです。

「賀毛神社」=「元・上賀茂神社」

ということです。

二つ目は、ここです。

ここから、すぐ近くに、「鴨神社」という神社もあります。

ここは、京都の「下鴨神社(賀茂御祖神社)」の元の神社だそうです。

「鴨神社」=「元・下鴨神社」

だそうです。

あとで、調べてみると、最終的には、

「奈良」=「天照派」=「南朝」

「京都」=「神武派」=「北朝」

こうなったそうです。

そして、奈良を拠点にした、「天照派」が、リーダーとして選んだ天皇が、「後醍醐天皇」だったそうです。

「北朝」と「南朝」には、いろいろな複雑な流れがありますが、その根底には、この二つのグループがあったということが、わかって、納得しました。

歴史に登場する、「聖徳太子」や「空海」などは、この二つのグループの狭間で、苦しみながらも、「天照派」のグループをこっそりと助けていたようです。

「空海」は、うまく助けていたようです。

「天照派」の一部を、四国に逃がして、四国八十ハ箇所に、見張り番を置き、「神武派」から匿っていたそうです。

徳島県美馬市にある、「神明神社」です。

正式には、「磐境神明神社」 というそうです。

ここで、「天照派」の一部は、匿われていたそうです。

「いなべ」という土地から逃げてきた一族だったので、ここでは、「忌部(いんべ)」と呼ばれていたそうです。

神殿が、独特な形をしていますね。

一方で、「聖徳太子」は、死後に、「天照派」を助けていたことが、「神武派」に、バレてしまい、法隆寺を焼かれたり、子孫を殺されたりしたそうです。

「天照派」の子孫たちは、その後、日本史の中で、途中から入ってきた外来の宗教である、「仏教」を隠れ蓑に活用したようです。

たくさんの人々が、僧侶になり、お寺に身を隠していたようです。

こういう話を知ると、なんとなく、「神武派」が、極悪非道の存在に感じますが、物事には、いろいろな解釈ができます。

もしも、日本の国土に、穏やかなグループである、「天照派」だけが、住んでいたら、その後の大陸からやってきた、「元寇」などの襲来には、とても対抗できなかったと思います。

「神武派」は、まだ、弾圧したりしただけですが、もしも、「元」の軍隊が、日本を支配していたら、「天照派」は、拷問さたり、虐殺されていたかもしれません。

日本にも、「神武派」のような武闘派は、必要だったのです。

「ドラえもん」という漫画に、「ジャイアン」というガキ大将が出てきますが、たまに、隣町の不良グループがやってきたら、彼が、率先して、その不良グループから、「のび太」などの町のメンバーを、守ったりするシーンが出てきます。

「蛇の道は蛇」

「毒を以て毒を制す」

こういう諺もありますね。

「悪」に対抗できるのは、やはり、「悪」なのです。

だから、私の中では、

「神武派」=「ジャイアン」

「天照派」=「のび太」

こういう解釈になっています。(笑)

大学時代、心理学の教授から、面白い話を聴きました。

その教授が言っていました。

「人間というのは、競争をすればするほど、賢くなるし、強くなる。しかし、同時に、自分さえよければいいという、利己主義になり、人格が悪くなる。嫌な人間になるのです。一方、競争を全くやらないと、誰にでも好かれるような、愛情深い人格になりやすいです。いい人になるのです。しかし、同時に、いつまでたっても、賢くもならないし、強くもなれないのです」

「競争」と「知能」と「人格」は、こういう関係にあるということでした。

つまり、「神武派」は、競争が好きで、どんどん賢く強くなって、権力を握ったいったグループだったのだと思います。

一方の「天照派」は、競争が嫌いで、ひたすら皆と楽しく、幸せに暮らすことに、主眼を置いたグループだったのだと思います。

どちらも偏っていたのです。

英語の「ライバル」という単語は、「川」を意味する「リバー」と、語源的に似ているという話を、ある本で読んだことがあります。

つまり、人間というのは、大昔から、よく、川を挟んで、「A」という村と「B」という村に、分かれたのです。

その川を境にして、村や町が生まれて、お互いに、土地や農作物などの問題で争うことが、多かったのです。

「ライバル」という単語が、それほど悪いニュアンスだけではないことからも、わかるように、こういう争いによって、お互いに、切磋琢磨して、文明を向上させてきた面もあります。

日本風にいうと、「好敵手」ですね。

お互いに、戦争することもあれば、協力してお祭りをしたり、いろいろと複雑な人間模様が多く生まれたのが、「川沿い」という土地なのです。

「競争」という行為自体は、中立なのです。

それが、ネガティブに表現されたものが、「戦争」であり、ポジティブに表現されたものが、「祭り」であったり、「オリンピック」などのスポーツの祭典だったりするのです。

ここからは、私の想像ですが、おそらく、「神武派」が、あまりにも酷い弾圧をしたので、さすがの「天照派」も、いろいろな対抗策を考えたと思います。

それは、時に、「働かない」というストライキだったり、究極の抗議行動として、自害するという人々も、たくさんでてきたのかもしれません。

考えてみれば、わかりますが、人々の上に立ち、威張りたい権力志向の人々も、下の人々がいるから、威張ることができるのです。

下の人々が、奴隷のように働いてくれないと、豊かな生活はできないのです。

そこで、ある時期に、

「まあまあ、そんなに怒るなよ。仲直りしようぜ。そうだ、一緒にお祭りでもやらないか?」

「神武派」のグループが、「天照派」のグループに、こうやって、下手に出るという懐柔策を、提案したことがあったそうです。

そこで、「神武派」が、真っ先にやったのが、京都の町に、「賀毛神社」を真似て、「上賀茂神社」という神社を建てたそうです。

それから、「鴨神社」も真似て、「下鴨神社」という神社も建てたそうです。

そして、二つのグループの仲直りを兼ねて、盛大なお祭りをやったそうです。

そうです。

それが、「葵祭」だったのです。

日本で最初の、全国的なお祭りだったそうです。

昔は、「祭り」といえば、「葵祭」のことを意味するくらい、「祭り」の代名詞になるくらいのイベントだったようです。

「向日葵(ひまわり)」という単語を見てもあわるように、「葵」には、本来、「ひまわり」の意味も含んでいたそうです。

つまり、

「向日葵」=「太陽」

ということです。

「葵祭」というのは、

「この世の中の全ての人々が、愛の光で、包まれますように…」

こういう願いを込めた儀式だったそうです。

数年前に、京都に行った時、「上賀茂神社」の拝殿の前の「立砂」というのを見ました。

「盛砂」とも言うそうです。

「立つ」とは、「神様の出現」に由来する言葉らしいですね。

あとで知ったのですが、この二つのピラミッドは、「天照派」と「神武派」の二つのグループを、表現しているそうです。

「これからは、二つのグループは、協力して仲よくやっていこう!」

ここで、そういう取り決めをしたのだそうです。

前置きが長くなりましたが、ここからが本題です。

去年の12月に、琵琶湖の近辺に、さらに面白いラインを発見したのです。

友人の林さんという女性が、最初に見つけて教えてくれました。

大切なことなので、もう一度書きますね。

私達日本人にとって、一番大切な人は、「イザナギ」と「イザナミ」、この二人の墓がある所が、日本の中心でしたね。

滋賀県米原市が、日本の中心で、ここに二人の墓がありましたね。

そして、太古の昔、地球では、ここを中心にして、方位や方角が最初にできたそうです。

さらに、ここから、八方向の全てに、玄武や朱雀などの神獣の地上絵も描かれているのです。

このことから、四神などの神獣は、中国が発祥ではなく、元々は、日本だった可能性が大きいことがわかります。

これらの地上絵については、別の機会に改めて書きますね。

手元にあった地図に、赤ペンで手書きするという、超アナログ手法なので、わかりにくかもしれませんが、大まかでは、わかると思います。

見てください!

なんと!

米原市を中心にして、北東の方角に、岩手県宮古市、それから、南西の方角に、沖縄県宮古島、この3つが完璧に繋がっていたのです!

「沖縄県宮古島」ー「米原市」ー「岩手県宮古市」

これらの地点が、同じラインに並ぶのです!

「米原」とは、「米」の「原点」、つまり、「八方向に広がる方位の原点」という意味の地名だったのです。

日本の秘密、また一つ、紐解けましたね。

凄いですね〜!

こういう地上絵やラインが、面白いのは、太古の時代に、宇宙から、日本列島を眺めていた存在がいたという証明になるということです。

さらに、現在の地名にも、それらの状況証拠があるということは、現代の政治を動かしているのも、その裏側に、これらの神々だということなのです。

こういうことを知ると、最高にワクワクしませんか?

「琵琶湖ミラクルツアー」は、今回が最終回です。

この旅行記では、肝心の「ヒルコ」については、詳しく言及できなかったので、次回の旅行記で、これについて、深く掘り下げた話を書こうと思います。

あと最後になりましたが、年末の旅では、3人の友人たちに、車を運転してもらい、いろいろと案内していただきました。

この場を借りて、感謝の言葉を送ります。

ありがとうございました。

では、恒例の締めの言葉です。

「私の体は、すでに完成していると思いますが、何か足りず、一箇所だけくぼんだ裂け目に、穴があります」

「私の体も、すでに完成しているのだが、何かが余って、一箇所だけ、出っ張っている物がある。そこでだが、私の出っ張っている物を、あなたのくぼんだ裂け目の穴に、挿し入れて、国を生むのはどうだろうか?」

イザナギの提案に、イザナミはうなずきました。

天之御柱の周りを、イザナギは左回りに、イザナミは右回りに周り出会うと、イザナミが先に、声をかけました。

「まあ、あなたは、なんていい男なのでしょう」

「おお、あなたも、なんていい女だろう」

「古事記」

☆私の著書、「地球を創った魔法使いたち」も、絶賛発売中です。

ぜひ読んでみたください!

☆記事の感想などは、下記のアドレスに、お気軽にメールくださいね。(お手数ですが、メルアドは、コピーして貼り付けてください)

toma_atlas@yahoo.co.jp

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

☆ランキングにも、参加しています。

記事が面白かったら、応援クリックもお願いします。

☆下記が、私のメインサイトの「精神世界の鉄人」のエッセイ集です。

不思議な体験談や精神世界の探求が、たくさん書いてあります。

現在は、ほとんど更新していませんが、遊びにいってみてくださいね。

http://www.tomaatlas.com/library.htm

☆フェイスブックもやっています。

☆インスタグラムもやっています。

☆ツイッターもやっています。

☆私が自信をもってオススメする、ヒーリンググッズの王様、「不思議なペンダント・アセンション」のサイトです。